摘 要:完备的现代大学制度与良善的大学治理结构是世界顶级大学摘取“教堂明珠”的重要保障,也是现代大学履行文化传承创新使命的根基所在。运用Endnote技术对近三十年我国现代大学制度研究成果的年份分布、期刊分布、核心期刊、作者分布与高产作者、关键词等进行文献计量分析,结果显示:我国现代大学制度研究文献增长迅速,但缺乏连续性与系统性;研究的年均产文量较低,基于布拉德福定律的核心期刊效果不显著;研究专注于以维护大学精神为归宿的宏观制度建设。要成就现代大学文化传承创新使命,必须深化并拓展研究领域,突出研究特色,加强研究团队建设,构建并完善以坚守大学学术属性、遵循大学学术组织特性为根基的现代大学制度。

关键词:现代大学制度;文化传承创新;计量分析;Endnote技术;

纵览世界顶级大学的崛起,无不得益于以自由与自治为本质与核心的现代大学制度以及长期积淀形成的良善的治理结构。它们以理念为先、以学术为本、以治校为业,敢为天下先,持续引领大学问鼎世界之巅。中国高等教育在经历了30年改革、发展、提高阶段后,如何站位建设高等教育强国新起点,探寻并遵循高等教育规律、秉持大学治理理念,科学分析现代大学的组织特性,构建彰显大学精神与本质的中国特色现代大学制度,不仅是重要的理论问题,更是事关我国高等教育改革与发展前途命运的重大现实问题。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)年》(以下简称《纲要》)明确提出要完善中国特色现代大学制度并进行现代大学制度的改革试点,《纲要》的颁布实施掀起了进一步研究现代大学制度建设的新高潮,高质量的研究成果大量涌现。为了全面了解我国现代大学制度研究动态和水平,更加高效的服务研究者,推进我国现代大学制度建设的进程,笔者借鉴图书情报学的相关理论,并且利用Endnote软件,对我国30余年的现代大学制度研究成果进行了计量学的科学研究。本研究拓展了现代大学制度研究的新领域,旨在为建设高等教育强国视域下的大学制度建设提供新的理论与实践特别是相关数据的支撑。

一、我国现代大学制度研究论文的数据收集与处理方法

(一)数据收集

利用《中文科技期刊数据库( 全文版)》(CNKI)数据,分别以“现代大学制度”“大学制度”为“主题词、关键词、题目”检索词条,对1981年1月1日到2011年12月31日我国境内公开出版发行的中文期刊进行多次检索。在论文选取中,剔除了书讯、硕博士论文及其介绍、学术会议通知等非学术性文章等与本研究目的关系不大的论文,最终筛选出776篇与“中国大学制度”关系最为密切的研究文献[1],从而形成一个国内“现代大学制度”研究的专题文献数据库。

(二)数据处理

为提高本研究的效率与科学性,本研究选用“参考文献目录管理软件”( Endnote X4)进行数据统计处理。笔者运用CNKI自带的高级检索功能,把776篇文献的基本信息“存盘”,在弹出的新对话窗口中以“Endnote”格式输出到本地文件,并以txt的文本格式保存。最后将所有文献信息导入EndnoteX4中进行基本的统计分析与处理。

二、文献数量的年份分布分析:30年来论文总量稳中有升,但年均文献较少,研究规模和范围有待扩展

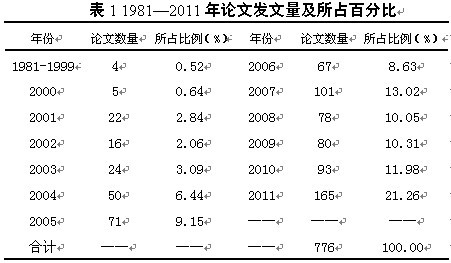

我们以文章发表的年份为分类依据,全面统计了自1981年至今30余年,以“现代大学制度”为论题的文献数量。(见表1)

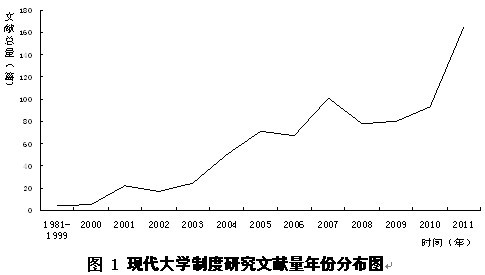

从上表可以看出,从1981年到2001年,这21年间的现代大学制度研究在起步阶段,仅31篇,特别是1981-1999年,共只有4篇相关文献,说明当时学术界没有意识到现代大学制度研究的重要性。2002-2006年是研究的进一步发展阶段,研究文献迅速增长,仅2005年就有71篇文献发表,是2002年的4倍,约为起步阶段文献总量的2倍。2007年至今形成第一个研究高峰,2011年共有165篇论文发表,占30余年文献总数的21.26%,这可能与《纲要》的发表和中央领导的重视有一定的关系。由此可见,现代大学制度的研究的文献偶有下降,但总体呈上升趋势(见图1),成为目前高等教育学界研究的热点和前沿领域之一,但是,年均论文发表量较低,研究的规模和范围有待加强。

三、期刊分布与该领域核心期刊的测定:刊载现代大学制度研究成果的期刊过于分散,没有形成的核心期刊,不利于最新研究成果的收集与共享

毫无疑问,论文的30余年总量分析是从最为宏观的角度进行的研究;针对期刊和作者本身的探讨则是较为中观的视角;关于文献所罗列的关键词的量化统计更是深入到文献内部进行的微观层次的探究。具体到中观层面所涉及的期刊本身的分析,笔者主要选取“期刊分布”和 “核心期刊测定”两个标准。

期刊分布和核心期刊的测定主要个意义有:(1)通过研究发表现代大学制度研究成果的期刊的分布情况,不但可以了文献所在期刊的整体的分布情况,而且能反映出现代大学制度研究的专业化程度和学术影响力;(2)通过测定核心期刊,可以在众多的学术期刊中,选出若干种集中发表现代大学制度研究成果的核心期刊,指导研究人员有目的的阅读关于“现代大学制度”的核心学术期刊,缩短文献搜索时间,提高研究效率,第一时间掌握最新的研究动态;(3)结合以上两方面的研究结论,可以较为科学的判断现代大学制度研究,在30余年的发展中,有没有形成较为固定的发表成果的核心期刊,从而间接的判断该研究方向有没有发展为较为集中的研究领域。

(一)刊发现代大学制度研究成果的期刊的分布情况分析

我们利用自建的“现代大学制度研究资料库”,以期刊为分类依据,全面统计了刊登有关大学制度研究成果的所有期刊种类,及其载文量,并以递减的顺序排列如下表(见表2)。

由上表可知,有关大学制度的776篇文献共分布在344种不同的中文期刊中,其中有246种期刊只刊发过1篇相关论文,占全部期刊种类的71.51%,刊文量为2~10篇的期刊有85种,占期刊总数的24.71%,两者总共占全部期刊的96.22%。由此看出,我国高等教育学界对现代大学制度的研究成果的发表较为分散,涉及期刊种类较多。如此的分布现状,虽然在一定程度上扩大了研究成果在其他领域的影响力,有利于吸引不同领域的研究者进行现代大学制度的探讨,丰富研究的多学科视角,提高研究水平和层次,但是,过于广泛的分布也给本领域的研究人员第一时间全面收集、了解最新的研究成果带来了困难。

(二)测定发表现代大学制度研究成果的核心期刊

研究该问题主要是科学地遴选出若干种集中刊发大学制度研究成果的核心期刊,借此缩减研究人员检索最新研究成果的时间,提高获得最新咨询的效率。

目前,情报学较为认可的核心期刊判断依据是“布拉德福定律”。简而言之,可以把刊登该学科论文的期刊划分为核心区、相关区和外围区,每个区的期刊发表的论文数刚好是该学科论文总数的三分之一。“则便可以发现第一区(核心区)所涉及的文章来自数量不多但是效率最高的n1种期刊;第二区(相关区)包括数量较大、效率中等的n2种期刊;第三区(外围区)包括数量大而效率低的n3种期刊。那么,这三个区中的期刊数量成下列关系:n1:n2:n3=1:a2:a3(a>1)”。[2]

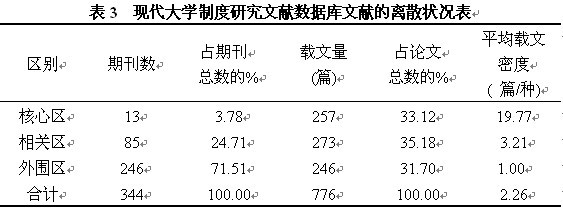

根据布拉德福定律和文研究的实际情况(见表2),笔者将我国现代大学制度研究文献涉及的344种期刊分成3个区:载文量在12篇及以上的刊物13种,发表论文257篇,为核心区:载文量在2~10篇的期刊85种,共发表论文273篇,为相关区:载文量为1篇的期刊有246种,共发表论文246篇,为外围区。据此,得出我国现代大学制度研究文献的离散状况表(见表3) 。

3个区的期刊种类之比为13:85:246,可近似等于1:6.54:4.352,3个区的平均载文密度分别为19.77、3.21、1.00。

由于“1:n:n2是经验数据,并非严格的数学表述,”第二区与第三区的数值可以进行±25%以内的修定,所以“第二区的期刊数在严格数值上(第三区的数值,引者注)上下浮动25%以内,则可以认为该领域的期刊分布符合布拉德福的经验定律。”[3]

就本研究而言,第二区的值为6.54,在严格数值(4.36)的基础上上浮了50%,远超过25%的修订区间范围,所以可以断定,现代大学制度研究的核心期刊效果不显著。说明,我国现代大学制度研究多具有突发性,缺乏长久的计划性与持续性,一定程度上是一种解决大学发展问题的“权宜之计”[4]。

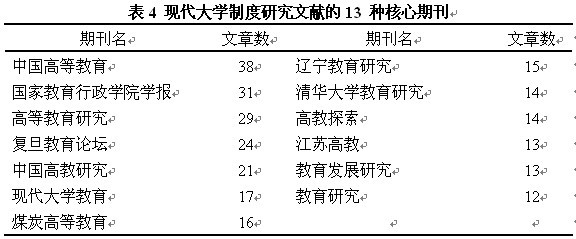

虽然我们没有得出严格意义上的现代大学制度的核心期刊,但还是有必要把13种刊发现代大学制度研究成果数量和水平较高的“类核心期刊”目录列出,以供研究人员参考。(见表4)

四、文献合著情况、核心作者与高产作者的分布情况分析:合著度稳重有升,但是整体合作程度较低,核心作者群没有形成,高产作者人均产文量较低,说明研究的持续性较差,研究团队不够成熟

(一)现代大学制度研究论文合著情况分析

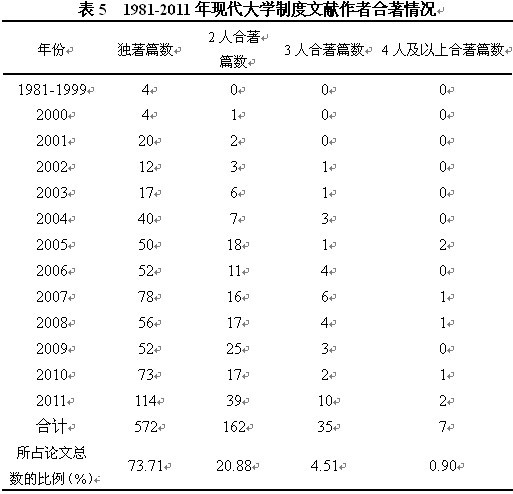

本研究所涉及的论文中,独著的文章共计572篇,占30余年论文总数的73.71%,两人合著论文共有162篇,占全部论文的20.88%,这两部分所占比例最大,并逐年递增。3人合著与4人及其以上合著的比例较少,分别为4.51%和0.90%,二者的增长趋势不太明显。(见表5)总体而言,独著、2人合著、3人合著、4人及其以上合著的比例依次递减。

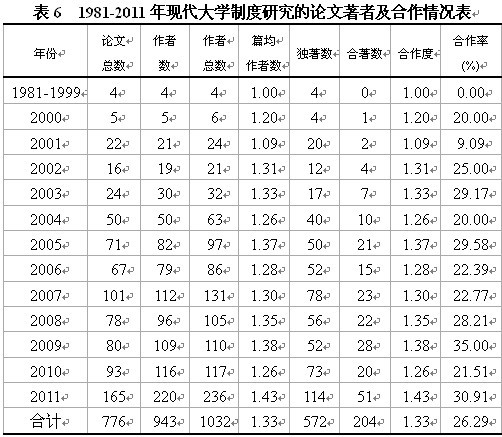

为了更加详细的了解现代大学制度研究的合著情况,我们引入了合作率与合作度两个指标来进一步研究作者合作论文情况,“在一定时期内,合作度=作者总数/论文总数;合作率=合作论文数/论文总数×100%。”[5]这两个指标的数值越大,则说明合作程度越高,集体智慧发挥的水平越高,该领域的研究水准越高。以此来反映现代大学制度研究的合作与学科交叉的程度。(见表6)

通过上表的分析,我们可以看出1981~1999年的研究成果均为研究者独自完成,2000年以来,合著度不断提升,虽然2001年的合作度只有1.09低于1.20,但是合作的篇数较上年有上升,导致合作度下降的原因可能是由于整体论文数量的增加,特别是独著的数量增加远大于2人合著的增加量。由表5、表6的综合分析可知,3人、4人及其以上合著的篇数是影响当年合著度的关键因素。同时,除去2001年,近10年的合作率均在20%以上,特别是2005年以后,合作率出现了大幅上升,2011年达到30.91%。这种稳中有升,偶有下降的趋势也表明,现代大学制度的研究开始步入合作研究的时代,有利于现代大学制度研究的推进和科研水平的提升。但也存在合作水平较低,合作时间和规模不够稳定的问题。

(二)现代大学制度研究领域的核心作者分析

核心作者,就是该研究方向中,发文数量最多,影响较大的作者团体。核心作者反映了研究团队的稳定性与成熟度,“如果核心作者比例较小,随机性投稿较多,没有形成自己的作者群,说明期刊的作者定位不明确;相反,核心作者比例过高,表明作者过于集中,将在一定程度上减少刊物的影响力和影响范围”。[6]核心作者的测定与分析,主要依靠洛特卡定律方定(Latke’s law)与普赖斯定律(Price law)。

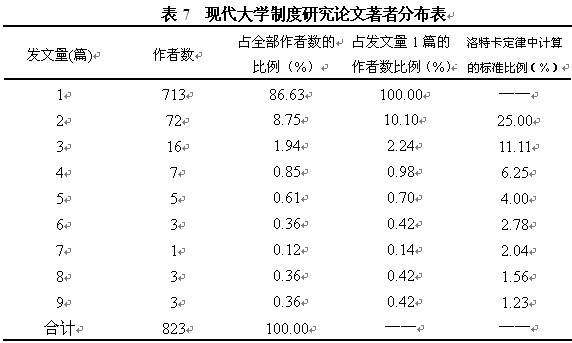

洛特卡认为:发表两篇论文的作者数量约为发表一篇论文的作者数量的1/4;发表三篇论文的作者数量约为发表一篇论文作者数量的1/9;发表n篇论文的作者数量约为发表一篇论文作者数量的1/n2……,而写一篇论文作者的数量约占所有作者数量的60%。[7]按照该理论的要求,我们将作者与其论文数进行频数统计后得出下表(见表7)。

分析表7我们可以看出,发文量仅为1篇的作者为713人,占全部作者数的86.63%,远高于洛特卡定律要求的60%;发文量2~9篇的作者数占发文量1篇的作者数的比例均明显低于定律中所要求的比例,以发文量为5篇的作者为例,洛特卡定律的标准为4.00%,而实际测得的数值仅为0.70%,低标准3.3个百分点,远没有达到理论要求。

美国学者普赖斯在1969年提出了“普赖斯定律”不但可以帮助我们进一步检测洛特卡定律的计算结果,而且可以测定现代大学制度研究中的高产作者。这对搜集研究资料,增加研究的持续性也是极有意义的。

普赖斯定律规定:同一主题的所有论文中,有一半的论文是由具有高生产能力的作者撰写完成的,这部分高产作者的数量等于全部科学作者的平方根。具体而言,核心作者中发表论文最少的论文数Nmin与发表论文最多的论文数Nmax之间存在如下的关系式:

也就是说,只有高于最少的文章数量才能成为核心作者。就本文而论,最高的论文数为9篇,代入公式可计算出发表论文数量在3篇及其以上的作者可视为我国现代大学制度研究的核心作者。结合表7可知,核心作者共有38位,占全部作者的4.62%,他们共撰写129篇论文,占所有论文数量的16.62%。对比普赖斯定律规定的,“有50%的论文是由具有高生产能力的作者撰写完成的”的标准,本研究的38位作者只完成了16.62%的论文量,比标准低33个百分点。可见,无论是洛特卡定律还是普赖斯定律都表明:我国现代大学制度研究还没有形成严格意义上的核心作者群。

由此,我们认为,时至今日我国现代大学制度还没有形成一个固定的、成熟的核心作者群。说明该领域的绝大部分作者多为突发性,瞬时性的研究者,资深研究学者较少,缺乏对该问题进行长期地、持续地追踪式研究,研究整体尚处于起步阶段。然而,随着研究的深入,这些瞬时性作者的作用也会随之加大,他们将成为现代大学制度研究的主要的潜在力量。

(三)现代大学制度研究领域的高产作者分析

所谓高产作者,就是在核心作者群中发表论文比较多的研究人员,他们是本研究方向中为数不多的学术水平较多的高级人才。

现代大学制度研究论文的作者数为943,那么高产作者人数大约是 位,即发文量在前31名的作者是现代大学制度研究的高产作者,结合表7可知,高产作者差不多是发文量在4篇及其以上的作者(见表8),形成了高产作者群。这些高产作者主要集中于武汉、北京、厦门、江浙等地区,多数研究者是依托211、985高校进行研究,从侧面表明,现代大学制度的研究也需要以现实制度为依托,通过借助高水平实体大学的研究来深入现代大学制度的研究。但高产作者的人均论文数量还是偏低,仅为4篇。 位,即发文量在前31名的作者是现代大学制度研究的高产作者,结合表7可知,高产作者差不多是发文量在4篇及其以上的作者(见表8),形成了高产作者群。这些高产作者主要集中于武汉、北京、厦门、江浙等地区,多数研究者是依托211、985高校进行研究,从侧面表明,现代大学制度的研究也需要以现实制度为依托,通过借助高水平实体大学的研究来深入现代大学制度的研究。但高产作者的人均论文数量还是偏低,仅为4篇。

五、基于计量统计的现代大学制度论文的关键词分析:针对制度本身的文化、重建等研究占50%,大学章程成为研究的新热点

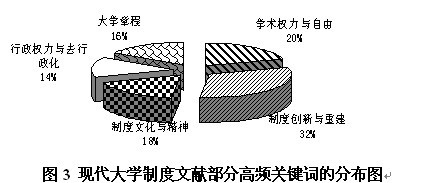

关键词是反映文章主题和主要内容的最好标准,对关键词的分析可以快速的获得文章的研究方向,了解该领域的研究动向。据统计,入选的776篇文献,共出现1146条不同的关键词。排除出现率最高但是与研究主题关系不大的“现代大学制度”“大学制度”“大学”等关键词,比较集中出现的前20%位的高频词依次为“制度创新”“学术权力(自由)”“制度文化(精神)”“大学章程”“行政权力(去行政化)”(见图3)。

由此可大致判断,目前现代大学制度研究的主要方向与角度是探讨大学现代大学制度的建设原理和思路,具体则为学术权力与行政权力的划分,而实现两种权力平衡的手段则是依据大学章程,研究者希望大学进入“宪政时期”,因此大学章程的研究也成为研究的新热点。维护大学精神,传承创新文化,则成为现代大学制度建设的目的与归宿。

这与教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“现代大学制度原理与中国大学模式构建”,通过传统的文献阅读分析得出的结论基本一致,即:“围绕‘何为现代大学制度’、‘如何构建现代大学制度’,研究者从不同视角提出了不同的解释和方案。[8]也有学者从现代大学制度建设的角度进行了文献综述的研究后认为:“现代大学制度内涵丰富,从外部关系来说,现代大学制度的构建涉及到高校与政府、社会的关系……主要集中在以下几个方面。一是高等学校行政权力与学术权力之间的关系问题。二是有关如何理解党委领导下的校长负责制的问题。三是关于高等学校管理中集权与分权的问题。四是关于人事制度改革的问题。”[9]这些研究结果在很大程度上和笔者通过关键词的计量统计分析得出的研究结论是一致。

当然也要看到,这种通过关键词的分析来确定研究主要方向的技术手段不够科学与全面,仅属于初步的探讨,可以大体确定研究总方向,具体还是有赖于对每篇文献的人工解读。

六、结论与建议

依据以上对我国现代大学制度研究文献的年份分布、期刊分布、作者分布以及关键词的分析,我们可以得出以下结论。

(一)现有研究的成果

通过笔者对有关现代大学制度文献的计量分析,发现学术界对现代大学制度的研究在30多年的发展中在诸多方面都取得了可喜的成就:

1、研究成果数量不断增加,特别是2010年7月《纲要》的颁布实施,更加催生了一大批丰厚的研究成果,特别是高质量研究成果。《纲要》中明确提出要完善中国特色现代大学制度并进行现代大学制度的改革试点,并指出从“完善治理结构、加强大学章程建设、扩大社会合作、推进专业评价四个方面”[10]加强中国特色现代大学制度建设。2011年胡锦涛同志在《清华百年校庆的讲话》更是掀起了我国现代大学制度研究的又一个新高潮,进一步发展推动了我国现代大学制度的研究。

2、刊文研究成果总体水平质量较高,期刊分布广泛。目前,有257篇(占全部论文数的33.12%)关于我国现代大学制度研究的论文较为集中的发表在《中国高等教育》《国家教育行政学院学报》《高等教育研究》《复旦教育论坛》等13个高水平的国内中文期刊上。在一定程度上扩大了研究成果在其他领域的影响,吸引不同领域的研究者进行现代大学制度的探讨,有利于丰富研究的多学科视角,提高研究水平和层次。

3、高产作者以高等教育研究领域知名专家学者为主要阵容。现代大学制度的合作情况稳中有升,初步形成了以以周光礼、高桂娟、张应强等高等教育领域的学术大家为主的阵容强大的高产研究者群体。这些高产作者主要集中于武汉、北京、厦门、江浙等地区,开始步入集体研究、合作研究的时代,有利于现代大学制度研究的推进和科研水平的提升。多数研究者是依托211、985计划的高水平院校,给抽象的现代大学制度研究提供了有中国特色的研究样本。

4、研究领域较为集中,核心主旨把握准确。主要体现在现代大学制度构建的基础理论和基本方法两个大方向,即为什么建设和如何建设的问题。基本可以分为鲜明的“宏观着眼、中观设计、微观实施”三个层次,以宏观的理论研究为主,并特别提出遵循大学学术性活动的规律和逻辑,即构建的根基是大学自治、学术自由等大学精神的彰显等理论层面的研究。

(二)现有研究存在的不足:

虽然,关于我国现代大学制度的研究取得了丰硕的成果,但是仍有不少问题值得我们反思和改进:

1、我国现代大学制度研究的起步较晚,相关论文的发文数量在2000年后有很大的提高, 但是年均刊文量还是偏低。这在一定程度上说明,我国大学制度的相关研究研究重点不明确,研究力量较为薄弱,尚有待加强。

2、我国大学制度研究的论文成果发表期刊过于分散,没有形成核心期刊,核心效果不显。期刊分布和核心期刊的测定表明,现有研究成果总体上分散在344种期刊中,这种分散局面给研究机构订阅集中刊发有关现代大学制度最新研究成果的期刊带来了一定的困难,也为研究者及时获取最新的研究成果带来了一定的难度。

3、现代大学制度的核心作者效应不显著,合作水平较低,合作时间和规模不够稳定,没有形成真正成熟的研究队伍,不利于研究的进一步推进。说明近年来,虽然我国学界和政府成立了专门的现代大学制度研究课题组,让学界感觉我国现代大学制度研究有一定的规模,但是研究数据结果却不予以支持。科学的研究结果揭示出,该领域的研究者多为突发性研究,缺乏对该问题进行长期地、持续地追踪式研究,研究团队尚处于起步阶段的不足之处。

4、现有研究的理论建构比较薄弱,涉及范围虽然很多,但是却反深入的理论研究,很多研究仅停留在表面,没有触及现代大学制度的核心问题。往往是对规则本身的强调而缺乏分析框架,较少有理论上的深层剖析和论证,现实的针对性和可操作性不强。过于集中宏观分析,但是缺少实际可行的实质性的建设方案。

(三)对今后研究方向的建议

1、加强研究团队建设和不同研究机构之间的定期交流。目前开展现代大学制度研究的高水平研究机构,应该吸收新的硕士、博士进入该研究领域。同时。可以加强不同研究团队之间的科研成果的交流,做到成果的及时共享,可避免重复性研究;加强研究的持续性。

2、加强核心期刊建设。一些有能力的高水平学术期刊可以开辟专门的现代大学制度的研究专题、专栏,定期刊登最新的高水平研究成果,从而形成该领域的核心参考期刊。

3、提倡平等自愿的前提下,展开学术合著,提高学术研究成果的质量。现代大学制度不仅涉及的领域众多,而且属于艰深的研究领域,每位研究人员的知识水平和研究能力有限,因此,可以在高产作者的带领下提高整个领域的研究水平。

4、进一步拓展空白研究领域,特别是以坚守大学学术本质、遵循大学学术组织特性为理论根基构建现代大学制度的深入研究,具有很大的深挖空间。

在大学理念和大学精神和学术本质的宏观层面理论指导下,从实践层面侧重中观设计和微观实施等可以加大研究力度,需要针对不同层次的高等院校,提出针对性强,可操作性强、切实可行的制度建议,以强化实践作用。

注释①

基金项目:1、河北省社会科学基金2011年度重点项目(HB11JY027);河北省社科基金2012年度项目(HB12JY074);河北科技大学2011年校立基金课题项目(XL201113)

作者简介:郑浩(1989-)男,山东邹城人,河北科技大学高等教育研究所硕士研究生,主要研究方向:高等教育原理;刘赞英(1952-),女,河北任丘人,河北科技大学高等教育研究所所长,研究员(正高二级),硕士生导师,主要从事高等教育理论研究;程悦(1987-),女,河南开封人,河北科技大学高等教育研究所硕士研究生,主要研究方向:高等教育原理

参考文献

[1] 林杰,王军,郭淑玲,赵武.我国高等教育研究作者成熟度的文献计量学分析——以CSSCI期刊为例[J].大学教育科学,2011(3):88

[2] 张寒生.当代图书情报学方法论研究[M],合肥:合肥大学出版社,2006(6):99-100

[3] 李江,伍军红,孙秀坤.中国科技期刊的“核心区”研究——基于布拉德福定律与二八法则的统计分析[J].中国科技期刊研究, 2011, 22(6):870

[4] 王长乐.对一种权宜性现代大学制度理论的分析[J],大学教育科学,2012(1):19

[5] 肖蔚.1990-2010年我国区域图书馆研究文献的计量学分析[J].情报科学,2011(6):884-885

[6] 杜秀杰,葛赵青,刘扬,赵大良.基于著者索引的高校学报期刊核心作者群分析[J].编辑学报,2006(5):366

[7] 肖蔚.1990-2010年我国区域图书馆研究文献的计量学分析[J].情报科学,2011(6):884-885

[8] 张继明.我国现代大学制度研究述评[J].黑龙江高教研究,2012(2):29

[9] 朱素萍,范丽娟.关于“现代大学制度”的文献综述中国轻工教育[J],2012(1):8-9

[10] 马陆亭,范文耀.我国现代大学制度的建设框架[J].国家教育行政学院学报,2009(5):35-40.

With the Complete Modern University System and the Goodness Structure of University Governance to Achievement Culture Inheritance and Innovation Mission

ZHENG Hao,LIU zan-ying,CHEN Yue

(Institute of Higher Education, Hebei University of Scinece and Technology, Shijiazhuang, 050018, China)

Abstract: The perfect modern university systems and reasonable management structures not only could ensure the world top universities to get the reputation of “church pearl” , but also make sure that modern universities carry on the tasks of inheriting and innovating culture .Using of Endnote technology, the article carries on the qualitative analysis to study the core journals, the high-yield authors, key words and the distribution of time, journals and authors of the fruits of modern university systems research. According to the analysis, it shows that the number of the research is growing rapidly, lack of continuity and systematicness,but the average annual output is lower. Besides, there is no significant effect of core journals based on the law of Bradford. The researches are absorbed in macro system construction to maintain the spirit of university. In order to fulfill the tasks of inheriting and innovating culture, it is necessary to build and improve the modern university system based on following the university academic nature and academic organization characteristics by means of expanding the area of research, highlighting the characteristics of the study, and strengthening team construction.

Key words:modern university systems; culture inheritance and innovation; qualitative analysis; Endnote technology

|